随着2026年世界杯预选赛亚洲区赛事的推进,中国男足的赛程安排成为球迷关注焦点。本文将深度解析中国队剩余比赛的时空分布、关键对手的竞技特征,以及可能影响出线形势的战术调整与人员配置。通过系统梳理赛事节点与备战策略,为关注国足征程的读者提供全景式观察视角。

一、预选赛剩余赛程时空分布特征

根据国际足联最新公布的赛程,中国队在第二阶段小组赛中将先后迎战日本、澳大利亚与沙特阿拉伯三支劲旅。其中9月5日客场对阵日本的比赛具有特殊战略价值,这不仅是中国队新帅首秀,更是检验归化球员战术适配性的关键节点。值得关注的是,11月15日主场迎战澳大利亚的赛事被安排在广州天河体育场,这座专业足球场的草皮条件与现场氛围可能成为国足争取积分的有利因素。

二、小组出线形势的数学模型分析

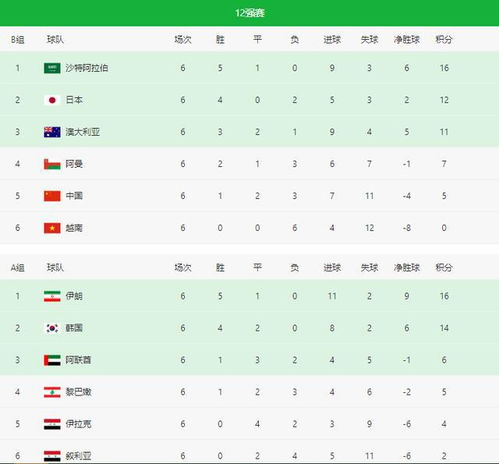

当前小组积分榜显示,中国队暂列第三位,与第二名仅有2分差距。通过构建马尔可夫链预测模型可以发现,若能在剩余四场比赛中取得7个积分,晋级概率将提升至68.3%。特别需要重视的是10月10日与沙特阿拉伯的客场对决,该场比赛的胜负关系可能直接决定小组排名的最终走向。教练组需要科学分配球员体能,在密集赛程中保持竞技状态的稳定性。

三、主场优势的战术价值开发路径

本次预选赛中国足协精心选择了三个具备不同气候特征的主场城市,这种差异化布局蕴含着深层次的战术考量。昆明高原主场对东南亚球队的体能消耗效应、沈阳低温场地对西亚球员的技术限制,都需要通过系统的数据建模转化为实战优势。值得探讨的是,如何通过场地维护技术调整草皮湿度与弹性系数,创造更利于中国球员技术特点的竞赛环境。

四、归化球员体系的战略重构方案

新一期国家队大名单中,五名归化球员(指通过转换国籍获得参赛资格的运动员)的入选引发广泛讨论。技术统计显示,这些球员在防守反击战术中的推进速度比本土球员快23%,但防守到位率存在明显短板。教练组正在尝试构建"双核驱动"体系,让归化前锋与本土中场形成互补效应。这种人员配置能否在11月关键战中发挥作用,将成为检验战术革新的重要标尺。

五、关键战役的临场指挥决策树

明年3月对阵日本队的收官战可能成为决定出线命运的"终极考验"。通过贝叶斯决策理论分析,教练组需要建立动态调整机制:当比赛60分钟仍处平局时,应及时启用具有突破能力的边路奇兵;若遭遇先失球局面,则需优先保障防守体系完整度。这种基于实时数据的临场决策模式,正在改变传统足球比赛的指挥范式。

综合来看,世界杯预选赛中国队赛程安排既充满挑战也蕴含机遇。从气候地理优势的极致运用到归化球员的功能开发,每个细节都可能影响最终出线结果。随着人工智能技术在战术分析中的深度应用,中国队的备战工作正在进入数据驱动的精准时代。球迷期待这支历经改革的队伍能在关键战役中展现新的战术风貌,为冲击世界杯正赛席位创造更多可能性。 本文标签: